おうちナースな7DAYS|オハナな管理人日誌weekly【2025.4.19〜4.30】

Instagramで投稿中のオハナなおうちの『オハナな管理日誌』のweeklyバージョンです。ダイジェストというより、リライトや加筆をしていることが多いかもです笑。管理人のバイアスが100%かかっておりますが、在宅看護の枝葉としての読みものとして楽しんで頂けたら幸いです。

記事内に広告が含まれています。

ことばにしてみた訪問看護の看取り⑥

管理人日誌professional Ver. 忙しい妹たちへの解説

【ことばにしてみた訪問看護の看取り】鈴木沙織著 医学書院

ご様子の変化が見られ始めたら〜手際のよいケアと繊細な観察を継続する

🏠 《オハナな管理人日誌 2025.4.19》

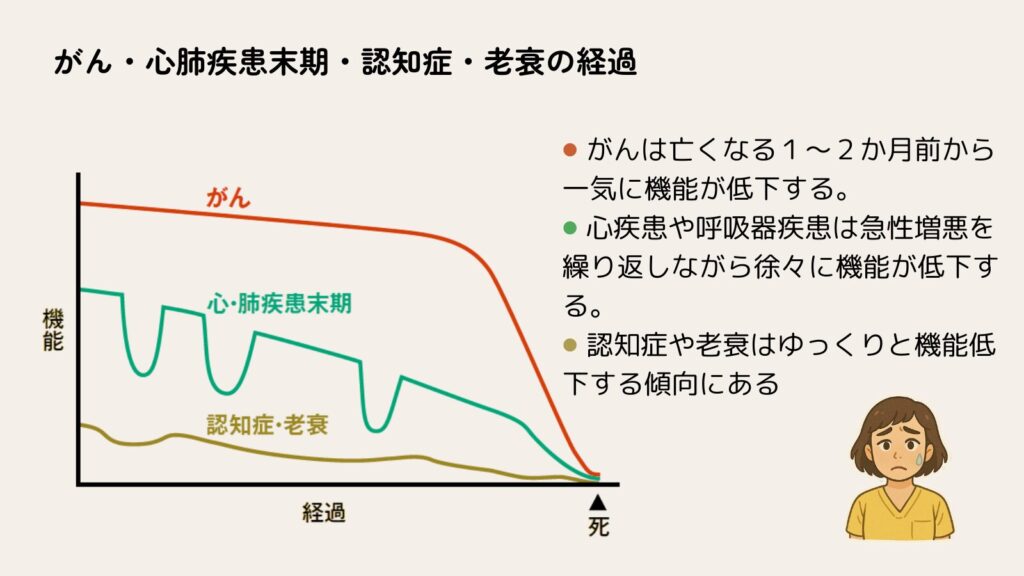

がん・心肺疾患末期・認知症・老衰の経過を比較すると、それぞれの疾患によって経過の違いが明らかです。がんは亡くなる1〜2か月前から一気に機能が低下し、心疾患や呼吸器疾患は急性増悪を繰り返しながら徐々に機能が低下、認知症や老衰はゆっくりと徐々に機能低下する傾向にあります。

特にがんは崖から転げ落ちるように一気に悪くなるのことが多いので、昨夜までトイレでなんとか行けていても、翌日からベッドから動けなくなることも稀ではありません。トイレで排泄できなくなり介護が必要になると精神的社会的な苦痛にもしんどい状況となります。ご家族も変化を目の当たりにするのでショックを受けるのも当然ですよね。事前に情報共有したとしても、人は実際に体調が悪くなってから自分ごとになるものです。尊厳に関わることですから、ご本人が辛く感じた時にどう対応できるかという支援者側の準備が大切に思います。不安を全て払拭することはできませんが、いつでも困った時の相談先があるということ自体が安心材料になると言ってくださる方がいました。一番の望みは病気が治癒することなのですから、すでに力不足な存在であることは肝に銘じたいと私は考えます。

活動の範囲がベッド上になると、身体的苦痛に負けない位の精神的苦痛・社会的苦痛・スピリチュアルな苦痛がぐぐぐっと高まってきます。早く迎えに来て欲しい、なるべく早く逝きたいと思うのも当然な心理です。

早く逝きたいという気持ちにどう寄り添いますか?

ベッド上になると尊厳は保たれないのでしょうか?

まずは気持ちをストレートに受け止めて、私ができることは何かを日々自問自答しながら傍に在ることが全てです。『目の前にあなたがいるから、私がお伺いできる。私にとってはお会いできることが嬉しい。』私にとってあなたがどんな様子であっても存在意義があるのです。それを言葉でお伝えします。

だって嘘は偽りないものね、『あなたがいるから私は嬉しい。』

🏠 PPK(ピンコロ)《オハナな管理人日誌 2025.4.20》

『体力の減退よって、ベッドから起き上がるのが難しくなりました。』多くの日本人がこの状態をできるだけ避けたいと願っていることでしょう。「ある日、心臓病などで突然死ぬ」こと、いわゆる“ピンピンコロリ”を理想の死に方と考える傾向が強いです。2012年の「ホスピス・緩和ケアに関する意識調査」では、約7割がこのような突然死を望むと回答しており、年齢が高くなるほどその傾向が強まることが示されています。

| 調査年・機関 | 理想の死に方 | 最期を迎えたい場所 | 緩和ケア認知度 |

| 2012年 ホスピス財団 | 約7割が突然死を希望 | 半数以上が「自宅」 | – |

| 2022年 地域調査 | – | 66.7%が「自宅」希望 | 58.3%が「知っている」 |

| 2023年 厚労省 | – | 自宅43.8%、医療機関41.6% | – |

- 2022年に高齢化率40%超の地域で行われた調査(2025年発表)によると、65歳以上の患者のうち「自宅で最期を過ごしたい」と回答した人は66.7%でしたが、そのうち約半数(49.5%)は現実的には自宅療養は困難だと感じていました。緩和ケア自体を「聞いたことがある」と答えた人は58.3%、緩和ケアチーム(PCT)を「知らない」とした人は92.0%と、認知度にはまだ課題が残っています。

- 厚生労働省の「人生の最終段階における医療・ケアに関する意識調査」(2023年6月公表)でも、最期を迎えたい場所として「自宅」(43.8%)、「介護施設」(10%)、「医療機関」(41.6%)と回答が分かれており、実際の死亡場所との間に乖離があることが示されています。

価値観・社会的背景

- 日本人は「家族や他者に迷惑をかけたくない」「負担をかけたくない」という意識が非常に強く、これが最期の療養場所や治療方針の選択に大きく影響しています。

- 終末期医療やケアの意思決定では、家族との調和や同調圧力、社会的な期待などが複雑に絡み合い、個人の希望が必ずしも実現されるとは限らない現状があります。

日本人の理想の死に方は「苦しまず、家族に迷惑をかけず、できれば自宅で穏やかに最期を迎えたい」という傾向が強く、ホスピスや緩和ケアへの認知は広がりつつあるものの、現実の課題も多いのがわかりますね。ご様子の変化が見られたとき、困難になったことの介護支援にばかり目が行きがちですが、このような価値観や社会的な背景があることは、全人的苦痛を理解するには大切なことかと感じます。

理想と現実のギャップを埋めることは難しくても、近づけていく努力は続けたいのです。

🏠 安楽なケアを継続する《オハナな管理人日誌 2025.4.22》

誰しも人の成長の過程で獲得したセルフケアは、それぞれの価値観の中で長年培ってきたもので、かなり個別性のあるものです。日常の上にあることはあまり意識されないことが多いでしょう。誰しも健康な平凡な1日がいつか終わりが来るとは考えたくないという心理的な防御なのかもしれません。現実としては多くの方がいつかはベッド上で生活する日が来るのです。ベッドの上で寝たきりになってうれしい方はかなり少ないでしょう。そんなお気持ちを受け止めながら、ケアを組み立てていきます。

どんなケアが安楽と感じますか?心身ともにリラックスできると心地よいですね。例えば保清について考えてみます。誰がいつケアを担うことがその家にとってのベストなのでしょうか。そして単純に体を清潔にするだけではなく、心地よさ、リラックス、コミュニケーション、リハビリテーション、血液循環の向上、スキントラブルの早期発見とたくさんの意味があります。とても丁寧に清拭されたという気持ちは喜びにつながり、安楽な様子は支援者の救いになります。ベッドの上でも、大きなビニール袋とバスタオルで作ったケリーパッドや紙オムツを使ってシャンプーができたり、ビニール袋の中にお湯を入れて手浴や足浴ができたり、ペットボトルの蓋に穴をあけてシャワーボトルを作り洗浄したり、家にあるものを工夫しながら心地よさを提供します。病状が進んで体を横に向けることでさえも苦痛になるようなら、保清を延期したり、体の部位を分割しながら日々保清を組み立てることもあります。

🏠 終末期の変化に対応する《オハナな管理人日誌 2025.4.24》

「本当に崖から転げ落ちるように(坂からではなく)状態が悪くなるのですね…。」つい最近も元医療職の利用者さんがそうつぶやきました。医療職であっても、頭では理解しているつもりであっても現実がやってきて、はじめて実感するものなのです。かくゆう自分も、実際に旅立つ当事者になってはじめて、みなさんと同じステージに立つのですから、今は想像でしかありません。これまでの過程においても、体の変化はもちろんのこと、病状の変化や治療のこと、それらに伴う葛藤で、荒波に揺られながらも人生の航路を進まれてきたことでしょう。行き先がわかってはいても、いよいよ船から降りて旅立つ日が実際に近く感じることは、苦悩から逃れられない自分ごととして迫ってくるに違いありません。思うように体が動かなくなり、些細な動作でもお手伝いが必要となるのですから、文字通りに心も身体も現実についていかない方が自然です。そんな姿を目の当たりにするのですから、ご家族もどうしたらいいのか戸惑ってしまうのも当然です。

まずは現状の変化や辛さを受け止め、そうであっても今この瞬間の幸せ探しのお手伝いへとオートシフトチェンジです。目の前にいらっしゃるからこそ、お世話ができます。ショックな気持ちも理解できますが、限られた時間だからこそ、今できることに目を向けたいです。お話が難しくなることもありますが、お話ができるうちに特に大切なお話は先延ばしにしないようにお伝えします。不安な様子が伺えたら、訪問看護回数も増やすことも提案や相談します。体調の確認とともに、病状の評価と予測される変化についてご家族にお話をし、これまでのご本人とのお付き合いで感じてきた安楽を感じてもらえそうなケアやコミュニケーションを重視していきます。コミュニケーションとは、おしゃべり、タッチング・マッサージ、好みの音楽をBGMで楽しむなど、一緒に穏やかな時間を過ごすことなので、幅が広いのです。

🏠 温故知新《オハナな管理人日誌 2025.4.26》

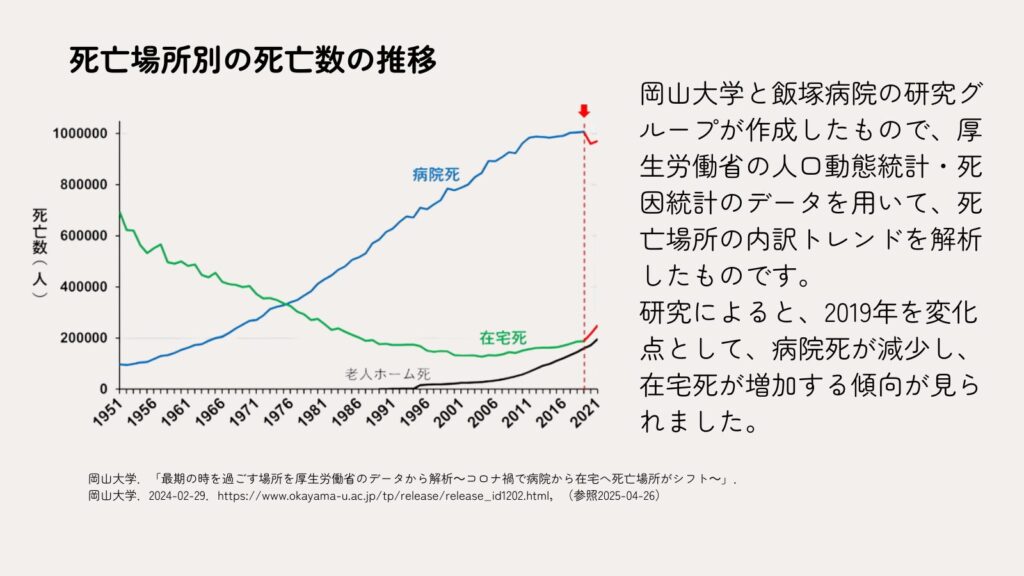

ちょっと日本の看取りについて振り返りを。かつて町医者が地域医療の中心だった時代(概ね1960年代以前)は、患者が「自宅」で最期を迎える、いわゆる「在宅死」が一般的でした。病院で亡くなる「病院死」が主流になるのは高度経済成長期以降であり、それ以前は多くの人が住み慣れた自宅で家族に見守られながら最期を迎えていました。この時代、介護の主な担い手は「家族」でした。特に女性(妻や嫁、娘など)が中心となり、家族が協力して高齢者や病人の世話や看取りを行っていました。当時は介護保険制度や公的な介護サービスが存在せず、地域や親族の助け合いが重要な役割を果たしていました。医療面では町医者が定期的に往診し、必要に応じて看取りも行いました。社会背景が変わり、公的制度が充実するにつれて状況も変化してきました。厚労省の資料によると病院死(病院で亡くなる人の割合)が在宅死(自宅で亡くなる人の割合)を上回ったのは、1976年(昭和51年)です。この年を境に、病院で亡くなる人の割合が自宅で亡くなる人を上回り、その後も病院死の割合は増加し続けました。1990年代には死亡者の8割以上が医療機関(主に病院)で亡くなっていました。しかし2005年をピークに病院・診療所での死亡割合は減少傾向に転じています。2020年時点では、病院で亡くなる人の割合は68%(67.8%)、自宅で亡くなる人は約15.6%、老人ホーム等は約9.1%となっています。在宅死(自宅での死亡)は長く減少傾向でしたが、近年は横ばいから増加傾向に転じています。特に新型コロナウイルス感染症(COVID-19)流行以降、病院死が減少し、在宅死が増加する傾向が顕著になりました。2020年時点で在宅死の割合は約15.7%となっています。

近年、日本では病院死の割合が減少し、在宅死や施設死(老人ホーム等)が増加しています。依然として病院死が多数派ですが、社会構造や医療政策の変化により、今後は在宅死の選択肢がさらに広がると見込まれています。データで読み取れないテーマとして、その在宅死のうちに尊厳を尊重されながら過ごし最期を迎えられた人はどのくらいなのでしょうか。また2015年のデータとなりますが、自宅死亡約16万件のうち約9千件(約5.6%)が死因不明や突然死が含まれる異常臨床所見でしたが、近年は割合が増加傾向にあります。

傾向としては在宅死が増えている一方でかつての在宅死が一般的だった時代とは社会背景が違うことや在宅看取りを経験した方の多くが看取られる側の立場となっていることがわかります。今の社会や環境にあった看取りにバージョンアップする必要が、私たしのDNAの中には『いにしえ』の記憶が眠っているはずですし、今の社会や環境にあった看取りにイノベーションする必要がありますね。まさに温故知新ですね。

🏠 ちょっと脱線Column《オハナな管理人日誌 2025.4.30》

看取りを「市民の手に」取り戻す草の根運動

人生の最期を迎える人々を家族や地域の人々が主体となって支える仕組みや文化を、医療・介護の専門職とともに地域社会で再構築しようとする取り組みです。これは、かつて家庭や地域で当たり前に行われていた「看取り」が、医療の高度化や核家族化、社会構造の変化によって、多くの人が自宅で最後を迎えたいと希望されているにも関わらず、病院中心に移行したことへの見直しと再生のムーブメントのことです。

- 「看取りの文化」を地域に取り戻す

看取りを医療機関任せにせず、地域や家庭で支え合う文化を再生することは、本人の尊厳や家族の納得感を高めるだけでなく、医療や介護の負担軽減にもつながります。 - 多様な主体の連携と市民の学び

専門職と市民が対等に学び合い、支え合うことで、看取りに対する不安や知識不足を解消し、誰もが安心して最期を迎えられる地域づくりが進みます

具体的な活動について

- 地域住民と専門職の協働

NPO法人や地域団体が、医療・介護の専門職と一般市民が一緒になって「看取り」や「生きること」について学ぶ講座や、食支援活動、人生会議(アドバンス・ケア・プランニング)などを開催しています。 - 市民参加型の看取り支援

たとえば「くみサポ」では、地域住民が自分の経験や得意なことを活かして活動に参加し、暮らしの中の看取りを支えています。活動を通じて「暮らしが変わる」「看取りが変わる」「地域が変わる」という変化を目指しています。 - 在宅ネットワークの構築

佐賀県の「在宅ネット・さが」では、公的補助金に頼らず有志によるネットワークを作り、定期的な症例検討会や市民公開講座を通じて、地域包括ケアの草の根的な実践が広がっています。 - コンパッション都市

静岡県松崎町では、「コンパッションタウン松崎」という将来像を掲げ、住民同士の助け合いや支え合い、学び合いの場づくりなど、理念と具体的な活動を総合計画に盛り込んでいます。コンパッション都市は「共感」と「助け合い」を社会の基盤とし、今後の超高齢社会や多様化するコミュニティに不可欠な新しい都市モデルとして注目されています。

暮らしの中で最期を迎えることを支えるために、地域ごとに多様な取り組みが広がっており、今後もその重要性は増していくことでしょう。社会の高齢化や単身世帯の増加、家族の形の多様化などにより、従来の家族や個人だけでは支えきれない「死」や「喪失」の課題が顕在化していることがあります。

その支え合いの中からwell -beingが生まれるのだと確信します。

まとめ

バーチャルシェアハウス オハナなおうちは、みんなの居場所です。今日も楽しい時間をありがとうございました。会えてうれしかったです。いつでも寄ってくださいね。リビングルームにはコメント欄がありますので、何かリアクションしていただけたら励みになります。お気をつけてお帰り下さいね。また、お待ちしてます。