おうちナースな7DAYS|オハナな管理人日誌weekly【2025.3.29〜4.8】

Instagramで投稿中のオハナなおうちの『オハナな管理日誌』のweeklyバージョンです。ダイジェストというより、リライトや加筆をしていることが多いかもです笑。管理人のバイアスが100%かかっておりますが、在宅看護の枝葉としての読みものとして楽しんで頂けたら幸いです。

記事内に広告が含まれています。

ことばにしてみた訪問看護の看取り④

管理人日誌professional Ver. 忙しい妹たちへの解説

【ことばにしてみた訪問看護の看取り】鈴木沙織著 医学書院

その時が近づいてくるまでに〜じっくりと対話を積む②

🏠 緩和ケア・ホスピスケア・終末期ケアのまとめ《オハナな管理人日誌 2025.3.29》

【緩和ケア】病気の進行度に関係なく、患者の苦痛を和らげることに焦点を当てます。生活の質(クオリティ・オブ・ライフ) を高めることを目的とします。治療と並行して行われることで、患者の身体的・精神的苦痛を軽減し、治療の質を高めることを目的としていますが、緩和ケア=終末期ケアのイメージが未だ強い現実があります。

【終末期ケア】緩和ケアの一部であり、実証性な治療が固まったとき、もしくは不能と判断された階段に特化されたケア。主に人生の最終段階における残された生活の質を維持・向上させることが目的で、患者が自分らしく最後を迎えられるようサポートします。

【ホスピスケア】終末期ケアの一種であり、特にホスピス施設や自宅でのケアを指すことが多いです。全人的なケアを行い、患者の身体的・精神的・社会的・スピリチュアル的な側面を総合的に捉えたケアを通じて、患者とその家族に安心した最後を過ごせるよう支援します。

ホスピスケア施設での不正請求がニュースになっていますね…。とても残念ですが、背景には、さまざまな要因があると考えます。

- 経営難と利益追求:経営難に陥った施設が、収益を増やすために不正な手段を取ったと考えられます。特に、ホスピス型住宅の急増により競争が激化している状況下で、経営を維持するためだと不正請求に走ってはダメですよね。何のため誰のためのホスピスなのでしょうか。特別調査委員会の報告書によると、PDハウスでは不適切な診療報酬請求が行われていたことが確認されました。約28億4700万円に及ぶ不正請求が指摘されています。

- 人手不足:介護・医療分野での慢性的な人手不足により、必要なケアを提供するための人員が不足し、高い給与での雇用をふれこむ結果として不正請求につながった可能性があります。貴重な人材資源を甘い誘惑で吸い取り、地域での人手不足に拍車をかけることになります。

- 杜撰な運営体制:管理者が職員の勤務状況や書類管理を適切に行っていない場合、意図せずに不正請求となるケースがあります。また、社内教育の問題も指摘されており、訪問看護の加算要件について十分な認識が社内で共有されていなかったことが明らかになっています。

- 組織的な不正:医心館の事例では、複数の施設で同様の不正が行われていたことから、組織的に不正請求が行われていた可能性があります。PDハウスの調査報告書では、売上目標の設定が1日3回の複数訪問を行わなければ達成できない水準に設定されており、不適切な請求が常態化していたことが指摘されています。

- 過剰なサービス提供:必要以上の訪問や複数名での介入など、過剰なサービス提供が常態化していたことが指摘されています。

- 制度の悪用:訪問看護の診療報酬制度を悪用し、実際の訪問時間や回数と異なる記録を作成して水増し不正に請求していた事例が報告されています。

これらの背景には、病院から在宅へ安易な受け皿となりやすく、社会的な介護・医療分野の構造的な問題も影響していると考えられます。

不幸にも病気になり予後が限られてきている状況で、かけがえのない時間を安心して過ごしたいというお気持ちを踏み躙ることは大変腹立たしいことですが、日々真摯に誠実に目の前のホスピスケアに向き合っていくことしかないでしょう。

🏠 がん治療の進歩とジレンマ《オハナな管理人日誌 2025.4.2》

2023年には約115万人が新たにがん診断を受け、患者数は緩やかに増加している一方で、がん診断後の生存率は改善傾向にあり、10年生存率は46.6%と診断後数年で生存率が上昇する傾向にあります。今後も新しい治療法の導入が期待されており、分子標的薬や免疫チェックポイント阻害剤(例: オプジーボ、キイトルーダ)など、従来の化学療法とは異なるアプローチや「6種複合免疫療法」など、副作用が少なく効果的な治療法も開発されています。また次世代放射線治療「BNCT(ホウ素中性子補足療法)」は、選択的にがん細胞を破壊する画期的な治療法として期待されています。

その一方で末期がんの治療期間が延長することで、残された有意義な余命時間が短縮され、末期がんの患者が退院後の存命期間は約90%が3ヶ月以内(あい友クリニック)、平均存命期間は約59.8日(ホームケアクリニック川越)と発表されている期間よりもさらに限られるということなのです。一般的に存命期間のうち、亡くなる1ヶ月前から急速に状態が悪化することで寝たきりになることが多いのですから、がん治療の進歩の弊害として、治療を終了したときには治療による副作用の身体的な負担や治療への疲労感もあるやもしれません。そんな中、良い時間がないまま『その時』やってくることも少なくはありません。

やりたいことをやる体力さえも延命治療で使い果たしてしまうことは、果たして望まれる生き方なのでしょうか?

🏠 予後予測スケール《オハナな管理人日誌 2025.4.3》

前回お話ししたように、『その時』が医学の進歩の恩恵で、かなり短くなってきているのは、現場の温度感でも同じです。病状や退院までの経過などでも前提が違うので、データとしては意味のないものなのかもしれまんが、私の経験からは退院して数時間〜余命を年単位で越えての『その時』を迎える方がいらっしゃいました。

『その時』までの時間が果たしてどのくらいなのかは、伝える伝えないに関わらず、指標を持ちながらしっかりとアセスメントすることは大切に感じます。

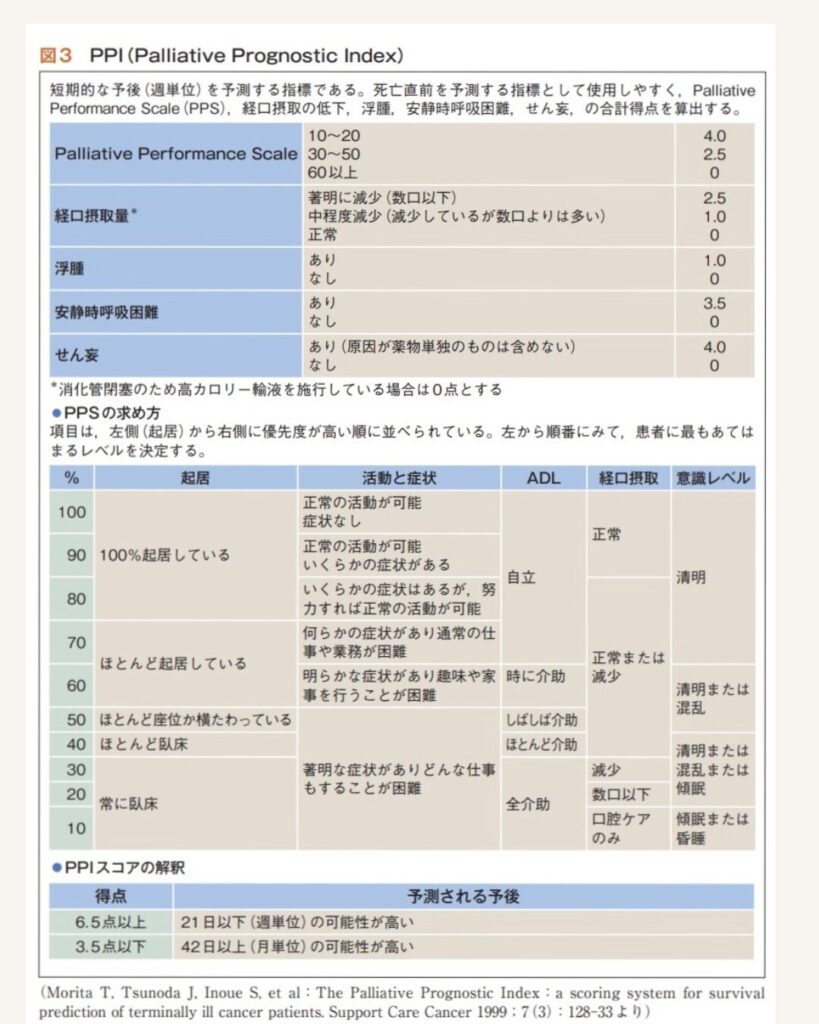

スケールのひとつPalliative Prognostic Index (PPI)は、終末期がん患者の短期的な予後(週単位)を予測するために開発されたスケールで、特に緩和ケアの現場で広く使用されています。

医師会監修緩和ケアガイドブックより抜粋

【PPIの概要】

目的: 患者の予後を客観的に評価し、治療方針やケア計画の決定を支援する。

評価項目: 以下の5つの要素を基にスコア化する

Palliative Performance Scale (PPS): 患者の活動能力や自立度を評価。

経口摂取量: 食事摂取量の減少具合。

浮腫: 浮腫の有無。

安静時呼吸困難: 呼吸困難が安静時にも見られるか。

せん妄: せん妄の有無(薬物性せん妄は除外)。

【スコアリング方法】

各項目に以下のような点数が割り当てられ、合計点を算出します【スコアと予後】

* 6.5点以上: 生存期間が21日以内である可能性が高い。

* 4.5~6.0点: 生存期間がおおよそ22~42日程度。

* 4.0点以下: 生存期間が43日以上である可能性が高い。

【PPIの特徴と利点】

* 簡便性: 血液検査や特別な機器を必要とせず、患者の状態を観察するだけで評価可能。

* 適用範囲: 在宅医療や病院での緩和ケア、積極的治療終了後の患者など、幅広い状況で利用可能。

* 精度: 高リスク群(6.5点以上)と低リスク群(4.0点以下)では、生存期間に統計的有意差が確認されており、予後予測精度は70~80%程度とされています。

【具体的な使用例】

・在宅医療での活用〜PPIスコア6.5以上の場合、訪問看護師や医師は家族に「残された時間が短い」ことを説明し、頻回訪問や疼痛管理などの緩和ケア計画を立案する

・入院患者への適用~入院時にPPIを評価し、治療方針(例: DNAR指示)や退院後の在宅ケア計画を決定する

PPIは、患者や家族への説明やケアプラン作成に役立つだけでなく、医療者間で共通認識を持つためにも重要なツールと言えますが、私は今まで活用できていませんでした。よく医師にどのくらいでしょうか?と予後を尋ねられることが多いでしょうか。確かに予後を客観的に評価することで、ご本人の旅立ちの準備と一緒にご家族も準備ができるようにアプローチができます。そして正確な予後を伝えるよりも、予後が気になる心持ちを大切にしてほしいのです。

🏠 自分ができることは何か?《オハナな管理人日誌 2025.4.6》

もしかしたら、じっくりと対話を積む時間さえも限られているのかもしれません。信頼ってどんな時に構築できると思いますか?しかも貴重な時間の中ですから、無駄遣いや今以上の心労を背負いたくないでしょう。どんな看護師なのだろうかと不安を抱いていらしゃるかもしれません。訪問看護師の立場から話すと、特に契約は訪問看護の仕組みや重要事項、複雑な料金も相手にわかるように説明することだけでも知識が必要ですから、こちらも緊張するものです。そのうえ、今の健康状態の評価、ケアや医療的処置の相談、服薬など、頭の中にたくさん付箋を貼りながらも溢れてしまうことも少なくないと思います。そして次の訪問まで困らないように、まるごと整えて訪問を終えなければいけません。安心を置いてこれるためのコミュニケーションに心を配れるかというと、さらに難易度が上がりますが…次の訪問の時にと先延ばしできない事項ですしね。可能なら、訪問看護や在宅看取りケアの経験を積んだベテランさんと同行することができると、とても勉強になるかと思います。

自分も無意識や意識的にしているスキルがあるかもしれませんね。ちょっと思い出してみようかな…、当たり前のことも含めて。

少なくとも信頼関係を構築することは目標ではないですよね。目標は『穏やかに過ごして頂くこと』です。例えば背中をマッサージするとします。マッサージによって不快がなければ、たいていの人にとっては心地よいものです。最高のマッサージスキルを手に入れることが大事ではないということを言いたいのです。その背中のなかでも痛みがある場所を優しく撫でてもらうと痛みが楽になることがあります。いわゆる手当ての語源ですが。背中をただ撫でるのではなく、痛みをわかり辛さが楽になることを願いながら撫でるのですから辛さにコミットしているケアになります。「痛いところ、辛いところをわかりたい」「何か役に立てたら」という強い思いは言葉や態度に醸し出されるのです、言霊ってよく言ったものですね。

このことで、マザーテレサの言葉を思い出しました。

思考に気をつけなさい、それはいつか言葉になるから。

言葉に気をつけなさい、それはいつか行動になるから。

行動に気をつけなさい、それはいつか習慣になるから。

習慣に気をつけなさい、それはいつか性格になるから。

性格に気をつけなさい、それはいつか運命になるから。

信頼関係を作るための言葉や行動はスキル以前のものがあるということを示唆しています。あなたの思考なのですから、誰かが教えることはできません。私が私自身の中で、目の前のこの方のために「どうありたいのか」そのために「自分ができることは何か」をずっと自問自答しながら、傍に在り続けるという、強い決意もしかしたら覚悟かもしれません、そんな気概を感じます。

🏠 応え続ける《オハナな管理人日誌 2025.4.8》

この時期の看護は医療的な処置や身体的なケアのように明確な枠組みがあることもあれば、訪問したその場の状況で支援を組み立てることも珍しくありません。ルーティンワークを好むナースはしんどい分野かもしれませんね。

看取りであろうとなかろうと、訪問する前の段取りがケアの質を左右するキーとなります。前回の訪問記録を読み込み、その情報を元に、本日の訪問の際の変化を予測的アセスメントします。予測される変化から必要なケアを予測します。予測される変化の幅が大きいのが終末期看護で、その場でケアの優先順位が変わることは珍しくありません。

しかも必要と思われる精神的なアプローチをタイミングよく、コミュニケーションの中で散りばめ、ご家族の心配なことについても触れてきます。訪問看護の対象によって、オーダーメイドなケアが必要であることは言うまでもありません。ケアを車の運転にたとえると、常にこちらがアクセル全開でのケアであると利用者さんは息が詰まることでしょう。またはSNSのように好みの広告や興味があるジャンルを頼まなくても優先されて上がってくるような、AI的なケアがあるとしたら確かに好きか嫌いかでいうと好きな方に入るでしょうが、それが今この瞬間のニーズであるとは限らないし、無意識で眠っている能力を引き出すことには役に立たないでしょうね。この辺が職人に近い感覚なんじゃないかと感じます。こっそりとアンテナを張り巡らして、全人的な苦痛に周波を合わせるところから始まります。

訪問看護サービスとして、24時間365日対応できるように契約される方が多いです。万が一の時や心配な時に相談できる窓口ができることだけでも安心ですと安堵されます。看護師の職業病かもしれせんが、何か形としてのお手伝いをしないと気がすまない病になりがちですが、ここでもあの言葉が生きてきます、Not doing,But being.

支援者のスタンスとして、穏やかに過ごすためのbeingは何かを模索しながら、訪問を重ねることなんですよねー。

まとめ

バーチャルシェアハウス オハナなおうちは、みんなの居場所です。今日も楽しい時間をありがとうございました。会えてうれしかったです。いつでも寄ってくださいね。リビングルームにはコメント欄がありますので、何かリアクションしていただけたら励みになります。お気をつけてお帰り下さいね。また、お待ちしてます。