【言葉のお薬箱】真冬の寒さを包み込む、心の暖炉となる言薬®28日分

Instagramオハナなおうちのコラボ名言を集めました。寒いこの季節だからこそ、温まる言薬®を処方しています。暖炉のような温もりがあなたに届きますように。

記事内に広告が含まれています。

目次

- 「寒いね」と話しかければ「寒いね」と答える人のいるあたたかさ【俵万智】

- つまり、それはすべて生きるということなんだ。【リチャード・ブランソン】

- 笑いとは太陽である【ヴィクトル・ユーゴー】

- Becomes the rose【アマンダ・マクブルーム】

- 雪が溶ければ見えてくる【ゲーテ】

- 寒いことが人の気持ちを温めるんだ。【星野道夫】

- 雪は天から送られた手紙である【中谷宇吉郎】

- 与える愛に等しい【ジョン・レノン】

- おひさまの光を集めているんだ【フレデリック】

- 人生でいちばん悔いが残ること【柳井正】

- 生き残る種とは【チャールズ・ダーウィン】

- 春が来なければ桜は咲かぬ【松下幸之助】

- 夜明け前が一番暗い【シェイクスピア】

- 愛嬌とは武器である【夏目漱石】

- 子曰、惟仁者能好人、能惡人【論語】

- 努力はウソをつく【羽生結弦】

- ふたつの手があるの【オードリーヘップバーン】

- やってこない春もまた、ない。【ハル・ポーランド】

- 愛は与えてこそ、愛となるのだ。【オスカー・ハマースタイン】

- 幸福の種子【武者小路実篤】

- 下へ下へと根を伸ばせ【高橋尚子】

- 径寸十枚非是国宝 照千一隅此則国宝【最澄】

- 振り向くな、振り向くな、後ろには夢がない【寺山修司】

- 新しいことをやる、それはすべて冒険【植村直己】

- 残りの3本の指

- 不器用だからこそ【フジ子・ヘミング】

- 勇気を育てるには希望が必要だ【ナポレオン】

- 雪に耐えて梅花麗し【西郷隆盛】

- オハナなお家の常備薬:言薬®

- まとめ

「寒いね」と話しかければ「寒いね」と答える人のいるあたたかさ【俵万智】

□1日目処方薬💊

暖かいやら、寒いやら、周りの温度に振り回されちゃう自分がいますが、冬は寒いのが当たり前です。寒いからこそ、温かさが喜びに変わります。温かい飲み物に心まで温められることありますよね。そういうことに気がつきにくいんですよね。気持ちをそのまま受け止めてくれることって、小さいことに思えますが、とても豊な気持ちを与えてくれます。

つまり、それはすべて生きるということなんだ。【リチャード・ブランソン】

□2日目処方薬💊

遊びというと語弊がありますが仕事というより、遊びというより日々を生きているという感覚の方がしっくりいく、働き方ができることは大変恵まれていることだと実感します。だからこそ、何か少しでも誰かのお役に立てたらと考えさるのです。(北海道弁、笑。)

笑いとは太陽である【ヴィクトル・ユーゴー】

□3日目処方薬💊

無力に感じることやしんどい時だからこそ、笑顔を忘れたくないな。玄関のチャイムを鳴らして、あいさつと一緒に今日のとびっきり笑顔を添えて。今日、今、この時のかけがえのなさを胸に、お目にかかれて光栄です。

Becomes the rose【アマンダ・マクブルーム】

□4日目処方薬💊

60年代最大の女性シンガーといわれたジャニス・ジョプリンをモデルとした映画の主題歌で初めてお耳にしました。ロック歌手ローズをベッド・ミドラーが熱演し、愛と激情の人生と歌声が、私のひねくれた心に刺さるものがあったのです。反抗期って幻のようですが、多感にどんどん変わる風景にうまく乗れない自分を感じながらも、湧き上がる気持ちの行き所がなくて、あれでも苦しんでいたんだろうなあ…。

「The Rose」の日本カバーには、手嶌葵、平原絢香、MISIA、平井堅、映画『おもいでぽろぽろ』では故”高畑 勲”監督が訳詞したというバージョンの都はるみ「愛は花、君はその種子」など、広く愛され歌われています。

雪が溶ければ見えてくる【ゲーテ】

□5日目処方薬💊

雪にすっぽり埋もれていても、ちょっと見えたら知りたくなってしまうのが人の性なのでしょうね。せっかちではないと自己申告しておきますが、雪がとける風景も楽しめるくらいのんびりとした心持ちになれるかしら?『待つ』ってスキルのいる行為だと思いませんか?6秒でもいい?わんちゃんの方がお利口ね、待てないワタシ💦。

寒いことが人の気持ちを温めるんだ。【星野道夫】

□6日目処方薬💊

暖を求めて気がつくと距離が近づくことはあると思います。パーソナルスペースも時には配慮が必要ですよね。わかっていないわけではないのです。寝たきりの方に大好きハグなんて確信犯なんです、罪深い?推し活の尊いレベルですから、ハラスメントは致しません。それもアサーティブだと思うのですが、ご意見を頂けたら光栄です。

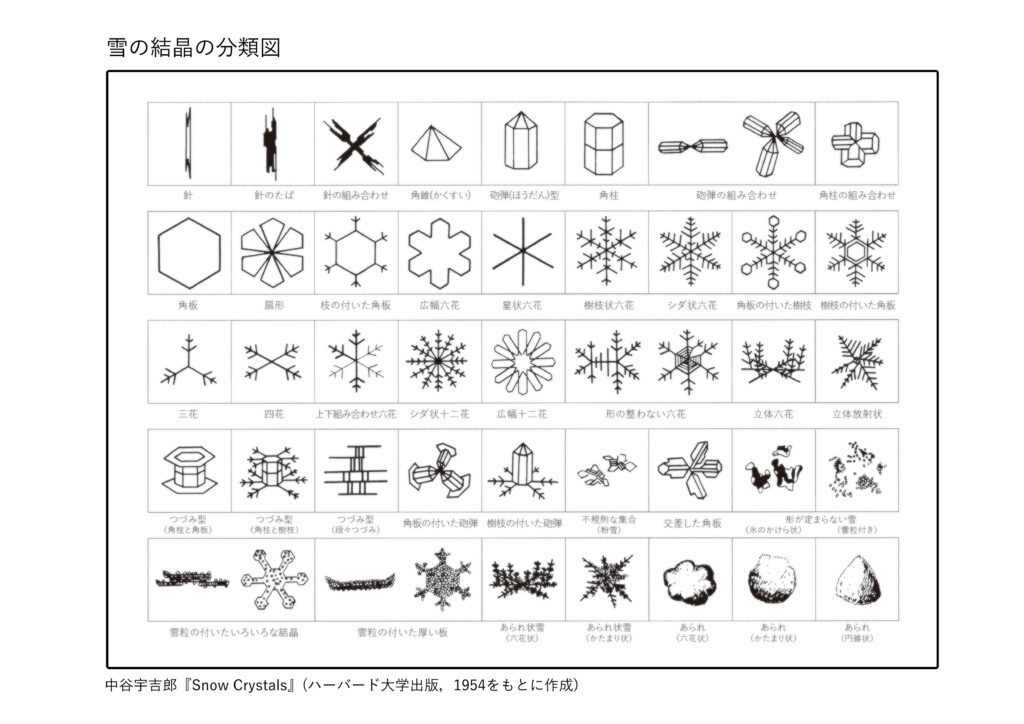

雪は天から送られた手紙である【中谷宇吉郎】

□7日目処方薬💊

加賀市片山津出身の中谷宇吉郎は雪の結晶の美しさに魅せられ、世界で初めて人工的に雪の結晶を作り出すことに成功したという科学者です。

1932 年に赴任先の北海道⼤学にて雪の研究を開始します。雪は⼈々の暮らしとさまざまな関わりがあり北海道の⼟地に合った研究テーマだと考えていた頃、アメリカの農夫・ベントレーが撮った雪の結晶の写真集が出版され、その美しさに感動し研究に着⼿しました。博⼠は、美しい結晶ばかりでなくあらゆる形を顕微鏡写真に撮り、結晶を分類し(図1)、 気象状態がどのようなときにどんな結晶が降るかも調べました。 そして、観察によって思い浮かんだ仮説を確かめるため⼈⼯的に雪の結晶を作ることを⽬指し、低温室を作り実験しました。そして1936 年3 ⽉12 ⽇、世界で初めて⼈⼯雪を作ることに成功したのです。⼈⼯雪の装置は、ビーカーの⽔をヒーターであたためると⽔蒸気が上昇し、それが冷えて装置の上部につるしたうさぎの⽑に結晶ができます。 温度と⽔蒸気量の値を変えれば結晶の形が違ってくることがわかり、2 つの条件と形の関係を1つの表(図3。後に「中⾕ダイヤグラム」と呼ばれる)にまとめました。

中谷宇吉郎 雪の科学館 https://yukinokagakukan.kagashi-ss.com/引用

与える愛に等しい【ジョン・レノン】

□8日目処方薬💊

そもそも見えないものを等しいかどうかはわからない感じがして。与えられるかどうかは私の力の及ばないところ、だったら思う存分、気の向くまま、後悔のないように、GIVERでいいと思うの。受け入れてくださることが何よりです。

おひさまの光を集めているんだ【フレデリック】

□9日目処方薬💊

冬に向け、みんなが食べ物を集める中、フレデリックだけはぼーっとしています。みんなが「フレデリック、どうして君は働かないの?」と聞くと、フレデリックは「こう見えたって働いてるよ。寒くて暗い冬の日のために、僕はお日様の光を集めてるんだ」と答えます。みんなは少し腹を立てました。やがて冬がきて、徐々に蓄えていた食べ物が減っていきました。家の中は凍えそうに寒く、段々おしゃべりする声も聞こえなくなっていきました。その時、フレデリックはお日様の話をみんなに聞かせます。みんなはフレデリックの話を聞くと、段々暖かくなってきます。まるで魔法のようです。

真面目に働くだけではなく、心を豊かにすることの大切さが伝えられています。食べ物を集めることもとても大切な仕事ですが、心に明るさや色どりを与えるフレデリックもとても大切な仕事をしていることに気づかされます。私も意味のある行為に縛られた「のねずみ」と、心豊かに生きたいという「フレデリック」とを両方を持ち合わせていると感じます。「のねずみ」は一見すると意味がないと思われる行動を取っていたかのように見えるフレデリックに救われたのです。こころの中でお互いに仲良く暮らせるように育まないと。

人生でいちばん悔いが残ること【柳井正】

□10日目処方薬💊

チャレンジは種の保存と逆回転なんだけど挑戦者たちが進化の道を切り拓いてきたんですよね。変な人たちって一定数生まれることに神様が作ったんだろうねえ。そうじゃないと水の中から陸に上がってみようか!なんて、ならないわけだよね。自分を励ましてみよう。

生き残る種とは【チャールズ・ダーウィン】

□11日目処方薬💊

ダーウィンは1835年9月から約1か月間、ガラパゴス諸島に滞在し、生物が長い時間をかけて環境に適応し、進化するという理論を構築しました。ダーウィンの観察眼は飛び抜けて優秀だったことが伺えます。ガラパゴス諸島での研究は、進化論の核心である「自然選択による進化」という概念の形成に決定的な役割を果たした立派な研究とは言えますが、そんな「種の起源」を発表する前後で多くの苦悩を経験しました。ダーウィンは、パニック障害のような症状に悩まされていました。さらに当時は多くの人が神が全ての生物を作ったと信じていたため、ダーウィンの理論は批判を受けました。進化の過程で存在するはずの中間種が見つからないなど、証明できていない部分もありました。ダーウィンへの風当たりは想像がつきませんが、どんなメンタルで研究を続けたことでしょうか。科学的な証明する努力を諦めてしまったとしたら、この進化論はどうなっていたことでしょうね。新しいことを受け入れてもらうには、苦労や困難がつきものなんだー!と思えば楽になります。

春が来なければ桜は咲かぬ【松下幸之助】

□12日目処方薬💊

みんなの期待を知ってか知らぬか、桜は花を開くときに花が咲く。「咲かぬなら咲かせてみせよ」と花咲じいさんを呼んできてもやっぱり時期が来ないと、枯れ木に花は咲かないのです。桜の花だって楽して咲くわけじゃないでしょう。咲くまでのワクワクだって楽しみたいな。そして、きれいな桜を一緒に分かち合えれば言うことはないです。

夜明け前が一番暗い【シェイクスピア】

□13日目処方薬💊

人類がずっと恩恵を受けてきた太陽のエネルギーは、当たり前のように感じてしまいます。例え一番暗くても、明けない夜はない。物語が続くうちは、また新しい朝がやってきます。わかっていても真っ暗闇の中で不安いっぱいになってしまうけど、夜明けを信じてやり過ごせる勇気を持とう。

愛嬌とは武器である【夏目漱石】

□14日目処方薬💊

AIさんに聞いてみると、愛嬌とは、「可愛らしくて憎めないさま」を指す言葉です。人に好かれやすく、憎めない表情や行動のことを意味しますと。それは最強の武器に違いない。愛嬌があることで、人間関係やコミュニケーションを円滑に進めることができます、それは素晴らしい。

ふむふむ、どうしたら愛嬌が身につくのですか?

①甘える練習をする:小さなことから甘えたり、頼ったりする練習をしましょう。(ムリー!)②心の中にある思い込みを解放する(んー難しそう、ガンコちゃんだから)③感情を素直に表現する(これはできそう👍)にこやかで親しみやすい態度を心がける(自然にできるようになれたらいいなぁ)

子曰、惟仁者能好人、能惡人【論語】

□15日目処方薬💊

思いやりって、相手への施しで、大切にされていると感じてもらえることだと思うのです。円滑な対人関係のコミュニケーションには欠かせないマインドで、大切に思える気持ちがあるからこそ、相手がよく見えるわけなのです。ひとりよがりになってはいけないし、天狗になって見下してしまったら思いやりのかけらも無くなってしまいます。だからこそ、こちらの心の中の鏡が曇りや歪みがないように、自身も大切に磨いていく必要があるわけなのです。

努力はウソをつく【羽生結弦】

□16日目処方薬💊

並大抵の努力ではないアスリートが感じる世界って、私たちには到底たどり着つけないものです。心身を削って努力してもウソをつかれるのは、どんなに落ち込むことでしょうね。無駄にならないと思う鋼メンタルもさすがトップアスリートである所以なのかもしれません。苦しい努力が報われたくても、努力の先には必ずしも成功は約束されていないことでしょう。だからこそ精一杯に努力した自分を自分で褒めてあげましょう。

ふたつの手があるの【オードリーヘップバーン】

□17日目処方薬💊

オードリー・ヘップバーンの戦後の経験は、彼女の後の慈善活動に深い影響を与えました。そんな彼女からの言葉は大変に深いものがあります。

第二次世界大戦中、ヘップバーンは疎開先のオランダのアルンヘムでドイツ軍の占領下に置かれ、5年間の閉じこもりの生活を強いられました。戦後、連合軍によって解放された際、ヘップバーンはユニセフの前身である「国際連合救済事業機関」(UNRRA)から重要な援助を受けました。UNRRAは食料、医薬品、衣類などの支援を提供し、ヘップバーンが受け取った最初の援助物資はコンデンスミルクと煙草だったと言われています。この個人的な経験は、ヘップバーンの心に深く刻まれ、後の人生における慈善活動への強い動機となりました。彼女は自身が受けた支援の重要性を身をもって理解し、それが他の苦しむ子どもたちを助けたいという強い願望につながりました。ヘップバーンの戦時中の経験は、単に物理的な飢餓だけでなく、精神的な苦痛も含んでいました。この複合的な苦難の経験が、彼女の慈善活動に深い共感と理解をもたらしました。1988年にユニセフ親善大使に就任したヘップバーンは、自身の経験を活かし、世界中の子どもたちの支援に尽力しました。彼女は特に栄養失調や健康問題に関心を持ち、これらの問題に苦しむ子どもたちへの支援を強く訴えました。

ヘップバーンの活動は、単なる名声の活用を超えた深い共感と実践的な取り組みから成り立っていました。彼女は自身の過去の経験を力に変え、世界中の苦しむ子どもたちへの深い思いやりと実践的な支援を展開し、子どもたちの生活改善に大きな影響を与えました。

やってこない春もまた、ない。【ハル・ポーランド】

□18日目処方薬💊

地球上の季節の移り変わりも異常気象と評価されるように、いわゆる温暖化を年々実感します。永遠に続く冬も困りますが、永遠に来ない冬であっても、今までの絶妙なバランスで営んできた均衡が崩れることになります。自然現象とは違いますが、日本社会の就職氷河期がありました。そもそもリアルバブルを知らな世代が増えてますが、日本の就職氷河期というのは1990年代初頭のバブル崩壊に端を発する経済の長期低迷期が訪れ、企業の採用が大幅に縮小され、多くの若者が正規雇用の機会を失いました。その若者が今では40代後半から50代前半に差し掛かっています。国としても、この年代の社会的孤立を問題視し対策を実施しているものの、高齢多死時代、労働人口減少、デジタルネイティブ化の波、ライフワークバランスを重視する生活価値観の変容…問題は山積するばかりです。冬を春に変える魔法は使えなくとも、寒さをしのぐ知恵で乗り越えることはできないのでしょうか。

愛は与えてこそ、愛となるのだ。【オスカー・ハマースタイン】

□19日目処方薬💊

ちょっと愛はくすぐったく感じるのは日本人的な感覚でしょうか。love>affection>likeを前提とするなら、私は穏やかな温かい思いやりの気持ちや、優しい愛情の気持ちのaffectionがバランスが良くて心地よいかなぁ、本当は感情過多でloveがあふれるタイプですなのですが、受け取る方が困るような気がするので。全力でloveしたくなるのをstayしてます笑。

オスカー・ハマースタインはアメリカのミュージカル界に革命をもたらした作詞家・脚本家でした。ロードウェイ・ミュージカルの発展に大きく貢献し、映画『サウンド・オブ・ミュージック』は彼の最後の作品になりましたが、彼が亡くなった後も世界中に愛され続けている作品となりました。ストーリーの舞台は第二次世界大戦前のオーストリア、家庭教師のマリアが子どもたちに歌を教えることで、その厳格な規律が敷かれた息苦しい家の雰囲気を変えていく。劇中で楽しくドレミの歌を歌うシーンも印象的。やがてマリアは家族となるが戦争に巻き込まれていく…。ご存じの世代とそうでない世代とかなりわかれそう、ドレミの歌はtiktokで耳にする感じですかね。そうそう歌といえば、訪問先のお年寄りは苦労する場面で、歌を口ずさんだ話をされます。一緒にYouTubeで共有したりすると、その頃の記憶の引き出しが開き、お話が横展開することは珍しくありません。歌の力に驚かされることもあります。でも、私は歌うくらいなら、踊ります笑。

幸福の種子【武者小路実篤】

□20日目処方薬💊

人生の折り返し地点を過ぎると意識せずとも、己の衰えから次の世代へと考えがシフトチェンジするのがわかります。種まきをするひとつの理由でしょう。流石に不幸の種はまきませんが、私から出る種なんですからどこか変わった遺伝子情報が組み込まれているのは間違いありません。その種が不幸なのか、異常なのか、ニッチなのかはわかりません。それであっても、やがて芽が出て育つことを願いながら、種をまくだけなのです。発芽するかどうかもわかりません。でも強く強く願いを込めてまきます。そう考えるようになって、種まきが楽になりました。芽が出ることではなくて、種をまくことだけが目的なので、気持ちに振り回されなくなりました。やっていることは同じなのに、面白い。

武者小路実篤も相当変わった方でした。貴族の家系に生まれましたが、その人柄は自由で人間性豊かなものでした。彼の作品や行動を通じて、人間愛と生命の尊重という彼の世界観が表現されています。実篤自身の結婚観も、「人間性の尊重」と「共存」に基づいていました。彼は結婚を単なる社会的な契約や義務ではなく、互いの幸福を共に追求するものと考えていました。実篤の作品に見られる結婚観は、現代においても普遍的なテーマとして多くの人々に共感を与えており、人間関係における真実の愛や自己犠牲の意義を再確認させるものとなっています。そして「新しき村」を創設します。

新しき村とは

- 理想的な共同体の実現:実篤は、自他を犠牲にすることなく”自己を生かす”ことができる理想的な調和社会を目指しました。

- 個性と自由の尊重:村民が自らの生活を支えたうえで、自由を楽しみ、個性を生かす生活を全うすることを目標としました。

- 新しい社会モデルの提示:地主のいない共同農場という形で、新しい社会のあり方を実践的に示そうとしました。

- 芸術と労働の両立:実篤は芸術家としての側面を持ちながらも、実際の労働を通じて理想を追求しようとしました。

- 大正デモクラシーの影響:当時の社会背景である大正デモクラシーの思想が、この理想主義的な試みの基盤となりました。

「新しき村」の創設は、実篤の理想主義的な思想と、それを実践しようとする強い意志の表れでした。この試みは、1918年の創設以来100年以上にわたって継続され、日本の文化史に独特の足跡を残しています。「新しき村」を創設後、実篤の妻が村内の青年と関係を持ち、実篤と離婚、妻が青年と同棲結婚に至った後、実篤は妻と妻の再婚相手と養子縁組をしています。え!?って驚きませんか?いくら個性と自由の尊重とはいえ割り切れます?実篤が超人だったと理解すれば、超人間愛と超寛容な精神の表れと解釈できますが心穏やかではないです。結局は実篤自身も離婚後、「新しき村」で知り合った女性と再婚し、新たな家族を形成しています。この時代に文春砲やSNSがあればおそらく大炎上でしょう。

下へ下へと根を伸ばせ【高橋尚子】

□21日目処方薬💊

高橋さんは高校時代に恩師からこの言葉を贈られ、それ以来、座右の銘として大切にしてきました。Qちゃんの愛称で知られている、高橋尚子さんですが、Qちゃんの愛称がつくきっかけとなったエピソードも世界レベルな根性を感じます。

高橋尚子さんが余興で『オバケのQ太郎』の芸を披露したところから、「Qちゃん」と呼ばれるようになりました。彼女がリクルート陸上部に入部する際のエピソードに関連しています。1994年、大学卒業後、高橋さんはリクルート陸上部への入部を強く希望しました。しかし、当初は「大卒は採らない」と断られてしまいましたが、諦めずに懇願した結果、合宿への参加が許可されました。合宿中、高橋さんは誰よりも熱心に練習に取り組みました。高橋さんの姿勢に心を動かされた小出監督は、「夕食後の余興会で俺を笑わせたら入部させてやる」と言いました。この挑戦に応えるため、高橋さんは高校時代に考えた「オバケのQ太郎」の芸を披露することにしました。彼女は服を脱いでアルミホイルを巻き付け、大きく口紅を塗り踊ったところ、小出監督は涙を流しながら「俺を笑い死にさせる気か!」と笑い転げたそうです。もしも令和のこの時代のエピソードとなれば、ハラスメント事案になりそうですね😢。Qちゃんと呼ばれなければ、もしかしたら功績も変わっていたのかもしれません。だとしても、弱い立場を守る社会的風潮は大切に感じます、一歩間違えばということにもなりかねませんもの。

径寸十枚非是国宝 照千一隅此則国宝【最澄】

□22日目処方薬💊

お金や宝物は本当の国の宝ではありません。

一つの場所にいながら、遠くまで光を届けられる人こそが本当の国の宝なのです。

最澄は、約1250年前の日本で生まれた重要な仏教僧侶です。766年(または767年)に、現在の滋賀県大津市で生まれました。12歳のときに仏教に興味を持ち、近くのお寺で修行を始めました。14歳で「最澄」という名前をもらい、19歳で正式な僧侶になりました。彼は熱心に仏教を学び、新しい考えを求めていました。804年、最澄は遣唐使として中国に渡りました。そこで天台宗という新しい仏教の教えを学びました。この経験が彼の人生を大きく変えることになります。日本に帰ってきた最澄は、学んできた天台宗の教えを広めたいと考えました。806年1月26日、朝廷から天台宗を新しい仏教の宗派として認めてもらいました。これが日本における天台宗の始まりです。最澄は比叡山に延暦寺を建て、そこで多くの僧侶を育てました。彼は「誰でも悟りを開ける」という考えを広め、多くの人々に仏教を教えました。最澄は822年、56歳で亡くなりました。しかし、彼の教えは今でも日本の仏教に大きな影響を与え続けています。最澄の人生は、新しいことに挑戦し、自分の信じる道を追求することの大切さを教えてくれます。彼の努力とひたむきさは、日本の文化と思想に深い影響を与えました。

振り向くな、振り向くな、後ろには夢がない【寺山修司】

□23日目処方薬💊

ハイセイコーは1970年に北海道新冠町で生まれた競走馬で、日本競馬の未来を変える存在となりました。1970年代の日本で社会現象と呼ばれるほどの人気を集め、国民的アイドルホースとして第一次競馬ブームの立役者となりました。

さらばハイセイコー 寺山修司

ふりむくと

一人の騎手が立っている

かつてハイセイコーとともにレースに出し

敗れて暗い日曜日の夜を

家族と口もきかずに過ごしたふりむくと

一人の新聞売り子が立っている

彼の机のひき出しには

ハイセイコーのはずれ馬券が

今も入っているもう誰も振り向く者はないだろう

うしろには暗い馬小屋があるだけで

そこにハイセイコーは

もういないのだからふりむくな

ふりむくな

後ろには夢がない

ハイセイコーがいなくなっても

全てのレースが終わるわけじゃない

人生という名の競馬場には

次のレースをまちかまえている百万頭の

名もないハイセイコーの群れが

朝焼けの中で

追い切りをしている地響きが聞こえてくる思い切ることにしよう

『さらばハイセイコー』寺山修司

ハイセイコーは

ただ数枚の馬券にすぎなかった

ハイセイコーは

ただひとレースの思い出にすぎなかった

ハイセイコーは

ただ三年間の連続ドラマにすぎなかった

ハイセイコーはむなしかったある日々の

代償にすぎなかったのだと

だが忘れようとしても

眼を閉じると

あの日のレースが見えてくる

耳をふさぐと

あの日の喝采の音が

聞こえてくるのだ

新しいことをやる、それはすべて冒険【植村直己】

□24日目処方薬💊

植村直己さんは1984年2月13日、アラスカ州のデナリ(当時の名称はマッキンリー)で消息を絶ちました。世界初の偉業達成: 1984年2月12日、植村さんは43歳の誕生日に世界初となる厳冬期のマッキンリー単独登頂に成功しました。 翌13日の無線交信を最後に消息不明となりました。下山中の事故で消息を絶ったと考えられています。それまでにたくさんの功績があります。

植村直己主な功績

- 世界初の五大陸最高峰登頂達成(1970年8月30日、29歳時)

- ヨーロッパ:モンブラン(1966年7月25日)

- アフリカ:キリマンジャロ(1966年10月25日)

- 南アメリカ:アコンカグア(1966年2月5日)

- アジア:エベレスト(1970年5月11日)

- 北アメリカ:マッキンリー(現デナリ)(1970年8月30日)

- 日本人として初めてのエベレスト登頂(1970年5月11日)

- 世界初の北極点単独犬ぞり到達(1978年、37歳時)

- 世界初のグリーンランド3000km縦断(1978年、37歳時)

- 世界初のマッキンリー(現デナリ)冬期単独登頂(1984年2月12日、43歳時)

- 北極圏1万2000キロ犬ぞりの旅を完遂(1974年-1976年)

- 日本列島3000km徒歩縦断(1971年、30歳時)

これらの偉業により、植村直己は冒険家として世界的に認められ、1984年に国民栄誉賞を受賞しました(歴代4人目)。また、グリーンランド南端の山が「植村峰」と命名されるなど、その功績は国際的にも評価されています。

植村さんの突然の消失は多くの人々に衝撃を与え、その詳細な状況は今も謎に包まれたままです。今のようにGPSがあればどうだったのでしょうね。厳しい気象条件や単独行動であったことから、天候の急変や予期せぬ事態に遭遇した可能性が高いと推測されています。

植村さんの実兄が本を自費出版されています。冒険家の前にぶっ飛んでますね。植村直己の兄である著者が、弟の思い出や遭難後の出来事を書き綴られています。

書籍「弟・植村直己」より

- 家族の視点:

・植村直己は7人兄弟の末っ子として生まれました。

・著者(兄)は10歳年上で、直己の父親代わりとして経済的援助をしていました。 - 学生時代のエピソード:

・大学4年間、山に行きすぎて単位が取れず、追試で何とか卒業しました。

・法学部に再入学しましたが、これは学割で旅費を安くするためだったそうです。 - 兄の心境の変化:

・当初は直己を「家の厄介者」「困りものの弟」と思っていました。

・遭難後、世界的な反響を目の当たりにし、弟の業績の大きさを改めて認識しました。 - 興味深いエピソード:

・直己は父親に自分のことを吹聴しないよう釘を刺していました。

・一方で、兄の商売に自分の名前が役立ったかを気遣っていました。 - 遭難後の対応:

・著者は、遭難の一報を受けた際、救助費用の捻出を最初に心配したそうです。

残りの3本の指

□25日目処方薬💊

さすがにね、相手が悪いと指をさすことはそうそうないでしょう。たとえSNSで指をさしても同じこと。携帯の画面越しだと自分の姿は映らないもの、折った指に気がつきませんよね…。特にSNSの特性からも自分のことを顧みずに相手を攻撃してしまう心理は複雑に絡み合ってしまいます。傾向について理解しておくことは、自分へ向かっている3本の指の代わりとなるやもしれません。

SNSで誹謗中傷する心理

◾️心理的要因

・ストレス発散:日常生活での不満やストレスを、SNSの匿名性を利用して発散しようとします。

・自己肯定感の低さ:自己肯定感が低い人は、他人を貶めることで一時的に自分の優位性を感じ、自己肯定感を高めようとします。

・承認欲求:愛情や承認が不足していると感じる人が、他者を攻撃することで注目を集め、承認欲求を満たそうとします。

・マウンティング欲求:他人を見下すことで優越感を得ようとする心理があります。

◾️社会心理学的要因

・没個性化現象:群衆の中に紛れて匿名状態になることで、普段ならしない攻撃的な行動をとりやすくなります。

・フラストレーション攻撃仮説:欲求不満が高まるほど、攻撃行動を起こしやすくなります。

・同調行動現象:「みんなが言っているから」という思考により、安易に攻撃的な投稿をしてしまいます。

◾️その他の要因

・自己中心主義の肥大化:SNSの機能が承認欲求を満たすことで、自己中心的な思考が強まります。

・適切なストレス発散方法の欠如:正しいストレス発散方法を知らないため、SNSで他者を攻撃することで快感を得ようとします。

・正義中毒:自分の倫理観や道徳観に反する他人の言動に対して過剰に攻撃的になり、正義感を振りかざした攻撃に快感を感じる心理状態となる。(脳科学者の中野信子さんより命名)

これらの要因が複合的に作用し、SNS上で自分を顧みずに相手を攻撃してしまう行動につながっています。

不器用だからこそ【フジ子・ヘミング】

□26日目処方薬💊

フジコ・ヘミングは、日本、ヨーロッパ、アメリカ合衆国で活躍した伝説的なピアニストでした。1931年12月5日にドイツのベルリンで生まれ、2024年4月21日に92歳で亡くなりました。

フジコ・ヘミングの人生は波乱に満ちたものでした。ベルリンでスウェーデン人の画家の父と日本人のピアニストの母の間に生まれ、6歳からピアノを始め、母親から厳しいレッスンを受けました。小学3年生の時、ラジオ生放送でショパンの即興曲を演奏し、大きな反響を呼びました。大学卒業後、スエーデンと日本のはざまで国籍問題に直面し、難民としてドイツに渡りました。留学生として極貧生活を過ごしたことで風邪を悪化させ、リサイタル直前に失聴するというピアニストとして大変な困難を背負うことになります。そのリサイタルもバーンスタインに直訴してやっとやっと夢が叶ったことだったのに…。2年間の療養の末、左耳の聴力が半分ほど回復し、音楽教師の資格を取得し、ピアノを教えて生計を立てました。数少ない生徒にピアノを教える傍ら、毎日ピアノを弾く生活を送りました。欧州各地でコンサート活動を続けました。希望を捨てずにピアノに向かい続け、60代後半でデビューし、80代を超えても精力的に演奏活動を続け、多くの人々に感動を与え続けました

晩年は2023年11月に自宅の階段で転倒し脊髄を損傷し、その後の検査で膵臓がんと診断されました。病室にピアノを持ち込み、再起を期して闘病生活を送っていました。自身を有名にした楽曲「ラ・カンパネラ」の作曲家リストや、同じように病と闘ったショパンの人生を改めて辿り、その楽曲に向き合おうとしていました。治療とリハビリに励み、一時は順調な経過をたどっていましたが、容体が急変し旅立たれました。

フジコ・ヘミングは最期までピアノへの情熱と執念を燃やし続け、死の直前まで音楽を追求し続けていたことがわかります。ドキュメンタリー番組にもなっていましたね。

苦労や努力は情熱は馬鹿げていますか?重たいです?ひたむきに生ききることを他人事、昔話の中の人だって感じますか?

じゃあ、あなたは、どう生きたいのです?

勇気を育てるには希望が必要だ【ナポレオン】

□27日目処方薬💊

勇気とは、普通の人が恐怖、不安、躊躇、あるいは恥ずかしさを感じることに対して、恐れずに自分の信念を貫き向かっていく積極的で強い心意気のことです。勇気は、自らの信念を貫くために安全圏の外側へと踏み出す際に用いられるエネルギーとも言えます。これは、困難に立ち向かったり、リスクを引き受けたりする場面で必要となります。

勇気が生まれる要因

- 自己認識と受容

自分自身を理解し、ありのままの自分を受け入れることで、勇気が生まれます。自分の長所短所を認識し、それでも前に進もうとする意志が勇気を生み出します。 - 目的意識の強化

明確な目標や強い意志を持つことで、勇気が湧いてきます。自分の行動の目的を明確にすることで、困難に立ち向かう力が生まれます。 - 貢献感と自己価値

他者に貢献できていると感じる時、自分に価値があると思える時に勇気が生まれます。「ありがとう」「あなたがいてくれて助かった」という言葉を聞くことで、人は勇気づけられます。 - 小さな成功体験の積み重ね

日常生活での小さな挑戦や成功体験を重ねることで、勇気が育まれていきます。例えば、普段通らない道を歩いたり、新しいパン屋に入ったりするような小さな勇気の使い方から始めることができます。 - 訓練と学習

勇気は生まれつきの資質でもありますが、訓練を通じて育てることもできます。自分を信じて勇敢な決断を下す能力は、後天的に獲得することが可能です。 - 恐怖の受容

恐怖を完全になくすのではなく、それを受け入れつつ行動する姿勢を身につけることで、勇気が生まれます。

勇気は使えば使うほど増えていく不思議なものです。小さな勇気を日々積み重ねることで、より大きな勇気を使う準備ができていきます。生きることで生まれる勇気は人生を乗り越えるスキルであり、勇気を使って乗り越えたことでまた次の勇気が生まれる…ニワタマ論みたいですが、この勇気も誰かの役に立つのでしたら何もいうことはありませんね。

雪に耐えて梅花麗し【西郷隆盛】

□28日目処方薬💊

西郷隆盛の好きな花は梅の花でした。彼は梅の花に人生の教訓を見出し、その美しさと強さを称えていました。西郷が残した有名な漢詩に「雪に耐えて梅花麗し」という一節があります。この詩は、厳しい雪の寒さに耐えてこそ梅の花は美しく咲くという意味で、人生の困難を乗り越えることの大切さを表現しています。西郷はこの言葉を甥へのイギリス留学の際の激励の手紙に書き記しました。

西郷隆盛は「天を敬い、人を愛す」という座右の銘を持ち、私利私欲を捨て、国家のために尽くす一方で、農民の心に寄り添う人物でした。この性格は、厳しい環境に耐えて美しく咲く梅の特性と重なる部分があります。また、西郷は「世を動かすのは、ぼっけもんだ」という考えを持っていました。「ぼっけもん」とは無骨で大胆な人を指す言葉です。梅の花は寒い時期に咲くという強さを持ちながら、繊細な美しさも兼ね備えています。この特徴は、西郷の「ぼっけもん」としての側面と繊細な人間性を併せ持つ性格と通じるものがあったかもしれません。さらに、西郷は「人には天性があり、得手不得手があり、自分の得意とするところを伸ばしなさい」という考えを持っていました。梅の花が厳しい環境で自らの美しさを発揮することは、この考え方と合致していると言えるでしょう。これらの要素から、西郷隆盛は梅の持つ強さと美しさ、そして自然の中での在り方に自身の人生哲学や理想を重ね合わせ、深い愛着を感じていたのではないかと推測されます。

オハナなお家の常備薬:言薬®

今回は真冬の寒さを包み込む、心の暖炉となる言薬®28日分でした。温暖化とはいえ、朝晩はまだまだ冷え込む時候です。心からほっかほかに温まるように処方しました。穏やかに冬を乗り越えて、心地の良い春が迎えられますように。

言薬®(ことぐすり)とは、緩和ケア科の医師の大坂巌氏が提唱した「思いやりのある肯定的な言葉は薬になる」という考え方です。オハナなおうちInstagramリール投稿の名言をまとめました。それをオハナなおうちの言薬として、言葉のお薬箱の中に常備薬として入れておきます。疲れた時、癒されたい時、励まして欲しい時、頑張れない時、心が辛いときに、是非言薬を服用ください。そして大坂先生が提唱されているように、私たち一人ひとりが言薬を持ち寄り、大切な方や関わる方に思いやりの心をそえる言葉を伝えることができたのなら、おたいさまのしあわせが広がっていくと信じています。神スキルである言葉が、人々の幸せへと浸透していきますように。

まとめ

バーチャルシェアハウス オハナなおうちは、みんなの居場所です。今日も楽しい時間をありがとうございました。会えてうれしかったです。いつでも寄ってくださいね。リビングルームにはコメント欄がありますので、何かリアクションしていただけたら励みになります。お気をつけてお帰り下さいね。また、お待ちしてます。